Portrait de Bossuet par Hyacinthe Rigaud. Paris, Musée du LouvreJacques-Bénigne Bossuet (surnommé parfois l'« Aigle de Meaux »)Né

Portrait de Bossuet par Hyacinthe Rigaud. Paris, Musée du LouvreJacques-Bénigne Bossuet (surnommé parfois l'« Aigle de Meaux »)Né le 27 septembre 1627 à Dijon,

Royaume de France

Décédé le 12 avril 1704 à Paris,

Royaume de France à l'âge de 76 ans

de la maladie de la pierre après une lente et douloureuse agonie, dans une demeure actuellement située au 46 rue Bossuet à Paris

L'autopsie a lieu le lendemain.

« On trouva dans sa vessie qui était toute gâtée, une pierre grosse comme un œuf » écrit l'abbé Ledieu,

homme d'Église, évêque de Meaux, prédicateur et écrivain français

Membre de l'Académie française

précepteur du dauphinLe cardinal Grente voit en lui « le plus grand [orateur] peut-être que le monde ait connu

1 »

Consécration épiscopale21 septembre 1670

Évêque de Meaux21 mai 1681 – 12 avril 1704

Évêque de Condom 13 septembre 1669 – 31 octobre 1671

Certains voient en lui « le plus grand [orateur] peut-être que le monde ait connu » (

Dictionnaire des lettres françaises, Le XVIIe siècle, dir. Cardinal G. Grente, éd. révisée sous la direction de P. Dandrey, La Pochothèque, 1996, p. 174.)

évêque et écrivain français

Biographie

Jacques-Bénigne Bossuet est le fils de Bénigne Bossuet, avocat, puis substitut du procureur général du Parlement de Bourgogne, nommé en 1638 conseiller au Parlement de Metz

2.

Sa mère est Marguerite Mochet, également issue d'une famille de magistrats. Jacques-Bénigne Bossuet fait ses études secondaires au collège des jésuites de Dijon, qui lui donnent une éducation classique et un goût pour les langues anciennes (apprentissage du grec et du latin).

Son goût pour l'étude lui vaut le surnom de

bos suetus3 aratro (« bœuf accoutumé à la charrue »)

4.

À 15 ans, il vient à Paris pour y poursuivre ses études au collège de Navarre, où il a pour maître Nicolas Cornet. Il y étudie en profondeur la philosophie et la théologie. Bien que destiné au sacerdoce, il côtoie pour quelque temps un milieu mondain : il apprécie Corneille, il s'adonne à l'écriture de vers précieux et fréquente l'Hôtel de Rambouillet.

Ordonné sous-diacre à Langres par Sébastien Zamet en 1648, il fait l'expérience d'une conversion religieuse et abandonne sa vie mondaine. C'est l'époque de sa

Méditation sur la Brièveté de la Vie, qui porte les traces de ses futurs ouvrages. La même année, il expose l'essentiel de ses idées sur le rôle de la Providence, dans sa

Méditation sur la félicité des saints. En 1652, reçu docteur en théologie, il est ordonné prêtre et devient l'archidiacre de Sarrebourg dans le même temps, puis, en 1654, celui de Metz.

Les sermons

Souvent appelé à Paris, il commence à s'y faire une grande réputation pour ses sermons et ses panégyriques de saints. Il prêche un Avent et un Carême devant la reine-mère et devant le roi, et opère parmi les protestants un grand nombre de conversions, parmi lesquelles on cite celles de Turenne et de sa nièce Mademoiselle de Duras, de Dangeau. C'est pour aider ces nouveaux catholiques qu'il rédige son

Exposition de la doctrine de l'Église. Bossuet subit plusieurs influences : celles du jésuite Claude de Lingendes, des jansénistes Saint-Cyran et Singlin, et celle plus remarquable de saint Vincent de Paul. Ce dernier tient, à l'église Saint-Lazare, des conférences sur la prédication, auxquelles Bossuet assiste. Son éloquence en est marquée, elle se fait plus proche et plus simple.

La plupart de ses discours improvisés sont perdus. Quelques heures avant de monter en chaire, il médite son texte, jette sur le papier quelques notes et paroles du Christ, quelques passages des Pères de l'Église pour guider sa marche. Quelquefois il dicte rapidement de plus longs morceaux, puis se livre à l'inspiration du moment, et s'étonne de l'impression qu'il produit sur ses auditeurs.

Il ne nous est parvenu que deux cents des quelque cinq ou six cents sermons prononcés, car Bossuet ne les considérait pas comme des œuvres littéraires dignes d'être imprimées. C'est à la fin du XVIII

e siècle que certains sermons furent conservés, grâce au travail de Dom Deforis. Ce ne sont toutefois que des brouillons, alourdis par les ratures et les variantes, et qui ne nous offrent qu'une idée approximative de sa prédication.

Évêque de Condom

Le 21 septembre 1670, Charles-Maurice Le Tellier devenu archevêque de Reims, consacre, avec l'assentiment du pape, Jacques Bénigne Bossuet comme évêque de Condom (Gers), en l’église du couvent des Cordeliers à Pontoise ; mais l'année suivante il renonce à ce poste et devient le précepteur du dauphin, fils de Louis XIV. Le roi lui donne le Prieuré du Plessis-Grimoult

5.

Portrait de Bossuet par Hyacinthe Rigaud

Précepteur du dauphin

Il devient précepteur du dauphin Louis de France, le fils du roi Louis XIV et de Marie-Thérèse en septembre 1670 mais l'éloquence du prélat est peu faite pour un enfant de 10 ans et le dauphin avouera plus tard que ses durs et austères éducateurs lui ont donné une aversion extrême « pour toute espèce, non pas de travail et d'étude, mais d'amusement d'esprit

7 ». Bossuet terminera cette mission en mars 1680, date du mariage de son élève avec Marie-Anne de Bavière.

En 1681, Bossuet écrit son

Discours sur l'histoire universelle dans lequel, après avoir exposé sa vision de l'histoire du monde (depuis la Création jusqu'au triomphe de l’Église catholique en passant par la chute des empires antiques), il en cherche la raison dans les desseins de Dieu sur son Église. Il y mêle Providence et références à des sources (aussi bien la Bible et les docteurs de l’Église que les auteurs gréco-latins, comme Hérodote). « On fut étonné, dit Voltaire, de cette force majestueuse avec laquelle il a décrit les mœurs, le gouvernement, l'accroissement et la chute des grands empires, et de ces traits rapides d'une vérité énergique, dont il peint et juge les nations

8. » Pour le Dauphin, il écrit aussi le

Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, dans lequel il suit en général la doctrine de René Descartes, et se montre aussi profond philosophe qu'écrivain.

Bossuet se réserve l'enseignement de l'histoire, qu'il considère comme fondamental pour la formation du prince

9. Pendant près de dix ans, il raconte au dauphin l'histoire des rois qui se sont succédé à la tête du royaume, en tirant de ce récit des enseignements politiques, psychologiques et moraux ; le récit est mené jusqu'au règne de Charles IX. Le dauphin doit résumer oralement la leçon, puis la rédiger en français et la mettre en latin

10 sur des cahiers qui ont été conservés

11.

Bossuet a une conception très littéraliste de la vérité de la Bible

12. En 1678, il fait brûler l'ouvrage de Richard Simon

Histoire critique du vieux testament13.

Il écrit lui-même les livres de classe pour son royal élève.

Il est élu membre de l'Académie française en 1671

14.

Évêque de Meaux

En 1681, lorsque l'éducation du dauphin est achevée, il est nommé évêque de Meaux (d'où la périphrase « l'Aigle de Meaux », parfois utilisée pour le désigner) et se livre dès lors aux soins de l'épiscopat, fait de fréquentes prédications, rédige le célèbre

Catéchisme de Meaux (1687) et compose pour des religieuses de son diocèse les

Méditations sur l'Évangile et les

Élévations sur les Mystères.

À cette activité épiscopale il joint une œuvre de théologien et ne dédaigne pas les controverses avec les protestants. Il publie notamment l'

Histoire des variations des Églises protestantes (1688). Le ministre protestant Pierre Jurieu ayant répondu à cet ouvrage, Bossuet publie les

Avertissements aux protestants sur les lettres du ministre Jurieu contre l'Histoire des variations. Dans le cinquième de ces

Avertissements, il nie la thèse du contrat explicite ou implicite entre le prince et ses sujets, que soutient Jurieu, et formule la phrase célèbre : « De condamner cet état [= l'esclavage], ce serait non seulement condamner le droit des gens, où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois; mais ce serait condamner le Saint-Esprit, qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul

15, de demeurer en leur état, et n'oblige point leurs maîtres à les affranchir

16 », phrase que Flaubert fera figurer dans son

Sottisier17.

Selon le narrateur des

Travailleurs de la mer de Victor Hugo (Partie I, Livre I, Chapitre

, il fut l'auteur de graves persécutions : « Quelques pauvres diocésains de cet aigle, persécutés par lui lors de la révocation de l'édit de Nantes, et abrités à Guernesey, avaient accroché ce cadre à ce mur pour y porter témoignage. On y lisait, si l'on parvenait à y déchiffrer une écriture lourde et encore jaunie, les faits peu connus que voici : — "Le 29 octobre 1685, démolition des temples de Morcef et de Nanteuil, demandée au Roy par M. l'évêque de Meaux." — "Le 2 avril 1686, arrestation de Cochard père et fils pour religion à la prière de M. l'évêque de Meaux. Relâchés ; les Cochard ayant abjuré." — "Le 28 octobre 1699, M. l'évêque de Meaux envoie à M. de Pontchartrain un mémoire remontrant qu'il serait nécessaire de mettre les demoiselles de Chalandes et de Neuville, qui sont de la religion réformée, dans la maison des Nouvelles-Catholiques de Paris." — "Le 7 juillet 1703, est exécuté l'ordre demandé au Roy par M. l'évêque de Meaux de faire enfermer à l'hôpital le nommé Baudoin et sa femme,

mauvais catholiques de Fublaines." »

Le monument de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), par Ernest Henri Dubois (1863-1930), placé dans la cathédrale Saint-Étienne de Meaux en 1911

Le monument de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), par Ernest Henri Dubois (1863-1930), placé dans la cathédrale Saint-Étienne de Meaux en 1911 Rôle dans l'assemblée du clergé de France

Dans l'assemblée du clergé de 1682, à l'occasion des démêlés entre le roi et le pape, il est le moteur principal de la déclaration sur les libertés de l'Église en France en 1682, qui en accord avec la politique gallicane de Louis XIV fixe les limites du pouvoir du pape, et rédige les Quatre articles de 1682 qui sont demeurés une loi de l'État et qui ont donné lieu à de vives discussions. Le pape en est très irrité et les fait brûler.

Cette déclaration du clergé de France, plus communément appelée « Déclaration des Quatre articles », fixe jusqu’à la fin de l’Ancien Régime la doctrine des libertés de l’Église gallicane. Elle aura une énorme influence sur l’histoire de l’Église de France, prédisposant aux futures réformes religieuses des Constituants dans la Constitution civile du clergé de 1790.

Monseigneur François de Caulet est l'un des deux évêques, avec celui d’Alet, qui s'opposent à cette politique gallicane de Louis XIV dont la culmination est atteinte avec la Déclaration des Quatre articles. Ces deux évêques semblent d’obédience janséniste, mais dans ce contexte précis, il y a eu convergence d'intérêt avec Rome, ce qui fait de Caulet et, après la mort de celui-ci en 1680, de son vicaire Antoine Charlas, des « ultramontains » avant la lettre

18.

Statue de Bossuet sur la fontaine Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice à Paris La lutte contre le quiétisme

Bossuet se trouve par là en lutte avec Fénelon, disciple de Madame Guyon accusée de quiétisme. Il poursuit son adversaire à la fois auprès du roi, qui disgracie et exile l'archevêque de Cambrai, et auprès du pape qui, pour faire plaisir à Louis XIV, condamne les

Maximes des Saints où Fénelon soutient la doctrine de l'amour de Dieu pour lui-même, sans aucun mélange de cette crainte que les théologiens appellent servile. Bossuet utilise tous les moyens possibles pour discréditer à la fois Fénelon et Madame Guyon, enfermée à la Bastille pendant cinq années. Il soutient que la dévotion, toujours raisonnable, doit passer par l'autorité temporelle, alors que Madame Guyon enseigne un chemin direct de cœur à cœur. Les accusations de quiétisme étaient sans fondement, Madame Guyon ne connaissant pas Molinos ni son œuvre. Le quiétisme a été un prétexte dont les ressorts étaient bien plutôt des luttes d'influence et le fait que Fénelon était le précepteur du duc de Bourgogne.

Position vis-à-vis des juifs

Bossuet a eu dans certains de ses sermons des paroles très dures vis-à-vis des juifs, comme en témoigne ce bref passage, souvent cité:

- Citation :

- « C'était le plus grand de tous les crimes : crime jusqu'alors inouï, c'est-à-dire le déicide, qui aussi a donné lieu à une vengeance dont le monde n'avait vu encore aucun exemple... Les ruines de Jérusalem encore toutes fumantes du feu de la colère divine […]. Ô redoutable fureur de Dieu, qui anéantis tout ce que tu frappes ! […] Ce n'était pas seulement les habitants de Jérusalem, c'était tous les juifs que vous vouliez châtier (au moment où l'empereur Titus a mis le siège devant la ville, les juifs s'y trouvaient en foule pour célébrer la Pâque). […] Cependant l'endurcissement des juifs, voulu par Dieu, les fit tellement opiniâtres, qu'après tant de désastres il fallut encore prendre leur ville de force […]. Il fallait à la justice divine un nombre infini de victimes ; elle voulait voir onze cent mille hommes couchés sur la place […] et après cela encore, poursuivant les restes de cette nation déloyale, il les a dispersés par toute la terre19 »

Selon Jules Isaac, qui cite cet extrait, « Notons que, par les soins d'Alfred Rébelliau, membre de l'Institut, ces textes ont été choisis pour figurer dans la collection des classiques français la plus répandue dans nos lycées et collèges »

20. Menahem Macina estime que Jules Isaac fait sans doute allusion au

Bossuet d'Alfred Rébelliau (Hachette, Paris, 1919, ouvrage publié dans la collection « Les grands écrivains français »). Ce texte faisait partie des auteurs du programme

21.

Œuvres

Discours sur l'Histoire universelle

Discours sur l'Histoire universelle - édition 1771

Œuvres

Œuvres, 1852

- Méditation sur la Brièveté de la Vie (1648)

- Refutation du catechisme du Sr Paul Ferry, ministre de la religion pretendue reformée (1655, Metz)

- Oraison funèbre de Henriette-Marie de France (1669)

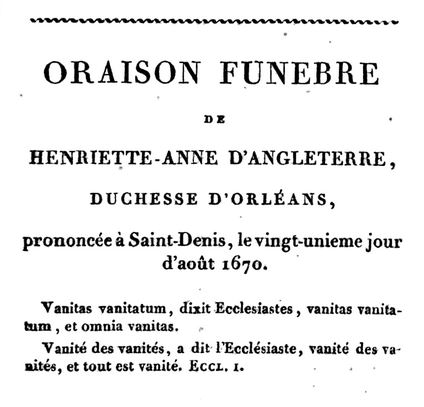

- Oraison funèbre de Henriette-Anne d'Angleterre (1670)

- Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse (1671).

- Discours sur l'Histoire universelle (1681)

- Défense de la déclaration de l’assemblée du clergé de France (1682)

- Oraison funèbre de très haut et très puissant prince Louis de Bourbon (1687)

- Histoire des variations des Églises protestantes (1688)

- Défense de l'histoire des variations contre la réponse de M. Basnage, Ministre de Roterdam (1691)

- Défense de la Tradition et des saints Pères (1693)

- Maximes et réflexions sur la comédie (1694)

- Explication de la prophétie d'Isaïe (1704)

- La Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte (posthume) (1709)

- Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même (posthume) (1741)

- Sermons (posthume) (1772)

- Traité de la concupiscence (posthume) (1731)

Éditions de référence

- Œuvres oratoires, édition de Joseph Lebarq, Lille, Desclée De Brouwer, 1890-1896 ; revue et augmentée par Ch. Urbain et E. Lévesque, Paris, Hachette et Desclée, 7 volumes : tome I (1648-1654), 1914 ; tome II (1655-1659), 1914 ; tome III (1659-1661), 1916 ; tome IV (1661-1665), 1921 ; tome V (1666-1670), 1922 ; tome VI (1670-1702), 1923 ; tome VII Compléments et tables, 1926.

- Correspondance, édition de Ch. Urbain et E. Lévesque, Paris, Gallimard, 1909-1925, 15 volumes.

Éditions récentes

- Œuvres, édition de l’abbé B. Vélat et Yvonne Champaillé, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1961.

- Oraisons funèbres, édition de Jacques Truchet, Paris, Garnier, 1961.

- Sermon sur la Mort et autres sermons, édition de Jacques Truchet, GF, 1970.

- Sermons, édition de Philippe Sellier, Paris, Larousse, 1975.

- Sermons. Le Carême du Louvre, édition de Constance Cagnat-Debœuf, Paris, Gallimard, Folio-Classique, 2001.

- Sermon sur les Anges Gardiens, préfacé par Carlo Ossola (trad. de Nadine Le Lirzin), Paris, Payot & Rivages, 2005.

- Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, Paris, Dalloz, 2003, 464 p. (ISBN 2-247-05327-0)

- De l'éminente dignité des pauvres, présenté par Alain Supiot du Collège de France. Éditions Les Mille et une Nuits, 2015

Les

Oraisons funèbres de

Bossuet, prélat, écrivain et prédicateur français, sont des pièces d'éloquence religieuse.

Dix d'entre elles sont conservées.

Le texte de deux autres est perdu.

Contexte

L'oraison funèbre avant Bossuet

La pratique de l'oraison funèbre remonte à l'Antiquité

1.

En France, dès le XVI

e siècle, le genre est très développé

2. Un exemple célèbre est l'

Oraison funèbre sur la mort de monsieur de Ronsard (1586), de Jacques Davy du Perron

3. L'éloge n'y est pas triste et n'a pas le caractère religieux d'un sermon. L'orateur présente simplement Ronsard comme un grand poète de l'amour et comme un remarquable défenseur de l'Église

4.

Au début du XVII

e siècle, la déploration s'ajoute à l'éloge: on se lamente sur le vide laissé, sur le désarroi causé par l'absence du défunt. Une plainte revient souvent: « Qu'allons-nous devenir, privés d'un tel soutien ? » La mort étend son ombre sur l'oraison funèbre, qui devient triste

4. La mort des rois, celle d'Henri IV en particulier, suscite un grand nombre d'oraisons funèbres tristes

5. Les considérations religieuses y trouvent maintenant place

6.

Dans les années 1640 et 1650, de nouveaux éléments apparaissent, sous l'influence peut-être du courant baroque: l'hyperbole, la complication, une présence plus importante encore de la mort. Ces nouveautés dérivent parfois vers des outrances. Le recours à l'idée de la mort n'est pas exempt d'effets de réalisme macabre. Mais il va permettre d'offrir à tous les auditeurs une leçon: la mort finit toujours par triompher de la grandeur, de la puissance et de la richesse

7.

Bossuet est généralement présenté comme un novateur qui aurait profondément bouleversé l'art de l'oraison funèbre

8. Jacques Truchet (de) combat cette idée, en proposant l'exemple d'une des oraisons funèbres d'Anne d'Autriche

9, celle délivrée par le jeune Jean-Louis de Fromentières. Elle annonce les principes et la technique de Bossuet

10…

- On y trouve la citation biblique Et nunc, reges, intelligite11, qui sera mise par Bossuet en exergue de l'Oraison funèbre de Henriette-Marie de France.

- La mort de la reine est pour Fromentières « un de ces grands événements dont la Providence se sert pour instruire tout un siècle10 ». Les volontés de la Providence constituent l'idée maîtresse de l'œuvre de Bossuet, notamment dans ses oraisons funèbres12.

- Le texte de Fromentières s'organise, remarque Truchet, « autour de grandes pensées chrétiennes. En tête de chaque point se trouve un développement doctrinal. » Il s'agit de faire l'éloge d'Anne d'Autriche, tout en instruisant l'auditeur. Le discours évoque l'affliction du peuple de France, la perte des biens terrestres, mais offre surtout une leçon chrétienne: le caractère incorruptible et immortel de la conduite édifiante de la reine10.

Cet exemple est pris en 1666. Truchet en déduit qu'« au moment où Bossuet se disposait à composer les oraisons funèbres de ceux que l'on appelait

les grands du monde, les principes et la technique du genre étaient élaborés

13 ».

L'oraison funèbre selon Bossuet

Il nous reste aujourd'hui de Bossuet dix oraisons funèbres

6, dont deux sont particulièrement célèbres, celle d'Henriette d'Angleterre (1670) et celle du Grand Condé (1687)

14. Les oraisons funèbres de Bossuet font mention, souvent de manière détournée, de toutes les controverses religieuses de l'époque: le jansénisme

15, le courant libertin

16… Les thèmes le plus souvent repris par l'orateur sont la Providence divine

12, l'orgueil humain

17, la conversion et, surtout, la mort

18. Ces thèmes sont illustrés par le contexte dans lequel vécut le personnage dont Bossuet retrace l'existence: l'oraison funèbre d'Henriette de France comprend un tableau historique de la première révolution anglaise, celle de Le Tellier évoque la Fronde, celle de Condé livre le récit des batailles de Rocroi et de Fribourg

19,20.

En tant que premier aumônier de Marie-Anne de Bavière, Bossuet prononce deux allocutions en avril et mai 1690, lors de la remise du cœur, puis du corps de la défunte. On ne les considère pas comme des oraisons funèbres

21.

Les quatre premières oraisons funèbres de Bossuet

Bossuet n'appréciait guère ce travail, mais il ne pouvait pas toujours échapper aux sollicitations

22,23. Dans la période 1655-1663, il accepte de prononcer des oraisons funèbres parce qu'elles concernent des personnages vertueux

20. Il ne les publie pas

23.

Nous en connaissons quatre.

- Décembre 165524. Oraison funèbre de madame Yolande de Monterby, abbesse des religieuses bernardines25 (abbesse du Petit Clairvaux, à Metz23). Le manuscrit est conservé26.

- Automne 16586. Oraison funèbre de messire Henri de Gornay27 (seigneur de Talange et de Louyn-sur-Seille, maître échevin de Metz23). Le manuscrit est conservé28.

- 20 décembre 1662, dans l'église de l'Oratoire. Oraison funèbre du révérend père Bourgoing, supérieur général de la congrégation de l'Oratoire29. Le manuscrit circule, puis est perdu. On a comme sources l'édition de Jean-Pierre Deforis et celle du père Anselme Batterel30.

- 27 juin 1663. Oraison funèbre de messire Nicolas Cornet, grand maître du collège de Navarre31. Le manuscrit est perdu. On a comme source le texte « fort suspect » publié à Amsterdam en 1698 par Charles-François Cornet de Coupel, petit-neveu du défunt32.

Les oraisons funèbres disparues

- En 1666, la mort d'Anne d'Autriche donne lieu à plusieurs oraisons funèbres : celle de Jean-François Senault, celle de Jean-Louis de Fromentières33, celle de Jules Mascaron (dans l'église de l'Oratoire), celle du « médiocre prédicateur34 » François Faure, évêque d'Amiens (lors des funérailles, dans la basilique Saint-Denis). Quelques jours après les funérailles, lors d'un service anniversaire, Bossuet fait devant le roi, dans la chapelle du château de Saint-Germain, l'Éloge funèbre de la reine Anne d'Autriche35.

- En 1686, il prononce l'oraison funèbre de Marie Constance du Blé d’Uxelles, abbesse de Faremoutiers21.

Le texte de ces deux oraisons funèbres de Bossuet n'est pas arrivé jusqu'à nous

21.

Les six oraisons funèbres publiées par Bossuet

En 1689, Bossuet publie six oraisons funèbres d'importants personnages. Prononcées de 1669 à 1687

23,36, ce sont les six dernières de celles dont le texte est conservé. Régulièrement rééditées, elles restent les plus connues.

Oraison funèbre de Henriette-Marie de France (1669)

Oraison funèbre de Henriette-Marie de France (1669)

et Henriette Marie de FranceExorde. Dieu instruit les rois non seulement à travers les Écritures mais aussi à travers les événements du monde. Bossuet invite l’assistance à considérer la vie mouvementée de la Reine d'Angleterre.

Premier point: la vie heureuse. Rappel de la naissance illustre de la reine et de son mariage avec Charles I

er d'Angleterre. Générosité et charité de la reine, son dévouement pour l’Église catholique. Elle a permis de réconcilier la France et l'Angleterre.

Deuxième point (bien plus développé): les malheurs qui ont frappé la reine. Bossuet en rend responsable la Révolution anglaise et surtout la Réforme et sa « fureur de disputer des choses divines sans fin, sans règle, et sans soumission » Le roi a été victime d'une révolte suscitée par un intriguant: portrait de Cromwell. Bossuet insiste sur l'admirable courage de la reine dans les épreuves qu'elle a traversées. Rappel de son exil et de sa misère en France. Elle ne vivait que pour Dieu.

Péroraison: sa mort laisse de nombreux regrets. Bossuet forme le vœu que ces terribles événements ne se reproduisent plus, et que la reine connaisse la félicité éternelle.

Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre (1670)

et Henriette d'AngleterreExorde. La vie de « Madame » témoigne du néant et de la grandeur de l'homme.

Premier point:

"ce qu'une mort soudaine lui a ravi" La mort frappe tous les hommes, sans tenir compte de leur statut social. La princesse était de très haute naissance et d'une grande valeur personnelle. Mais la mort a tout emporté. Premier récit, pathétique, de la mort de Madame. Cette jeune princesse, qui laissait entrevoir de grandes espérances, n'est plus qu'"un cadavre, non, pas même un cadavre, mais un je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue." Deuxième point:

"ce qu'une mort soudaine lui a donné". On ne peut juger un homme que selon son rapport avec Dieu. Madame est un témoignage de l'action divine. Dieu lui a donné à la fois une grâce de conversion qui l'a amenée à la foi catholique, et la grâce de persévérer dans sa foi. Deuxième récit, mystique, de sa mort.

Péroraison. Bossuet exalte la sagesse de Dieu, qui a guidé la princesse toute sa vie.

Oraison funèbre d'Anne de Gonzague de Clèves (1684)

Exorde. Même les hommes les plus éloignés de Dieu peuvent et doivent se convertir:

"Mon discours, dont vous vous croyez peut-être les juges, vous jugera au dernier jour" Premier point: la princesse dans l'ignorance de la foi. Sa naissance, son enfance paisible dans les couvents. Sa jeunesse dissipée, ses intrigues, son éloignement de Dieu: dénonciation des incroyants.

Deuxième point: la conversion. Intervention de Dieu pour assurer son salut. Un songe la convertit, un autre lui donne l'espérance du salut. Éloge de sa vie pénitente: sa charité, sa constance dans les épreuves, sa foi dans l'amour de Dieu.

Péroraison. Bossuet invite chacun à ouvrir son cœur à Dieu et évoque le Jugement dernier.

Oraison funèbre de très haut et très puissant prince Louis de Bourbon

Oraison funèbre de très haut et très puissant prince Louis de Bourbon

et Louis II de Bourbon-Condé (1687)Commentaires

Pour Voltaire, les oraisons funèbres réclament

« de l'imagination et une grandeur majestueuse qui tient un peu à la poésie […] Les sujets de ces pièces d'éloquence sont heureux, à proportion des malheurs que les morts ont éprouvés. C'est en quelque façon comme dans les tragédies, où les grandes infortunes des principaux personnages sont ce qui intéresse davantage37 »« Sans cesse occupé du tombeau, dit Chateaubriand, et comme penché sur les gouffres d’une autre vie, Bossuet aime à laisser tomber de sa bouche ces grands mots de temps et de mort, qui retentissent dans les abîmes silencieux de l’éternité. Il se plonge, il se noie dans des tristesses incroyables, dans d’inconcevables douleurs. Les cœurs, après plus d’un siècle, retentissent encore du fameux cri: Madame se meurt, Madame est morte. Jamais les rois ont-ils reçu de pareilles leçons ? jamais la philosophie s’exprima-t-elle avec autant d’indépendance38 ? »« Par une idée naturelle, dit Gustave Lanson, et pourtant nouvelle, Bossuet fait de l’éloge des morts une méditation sur la mort. L’occasion du discours en devient la base: à la lumière de la mort Bossuet regarde les occupations de la vie, par la mort il juge et règle la vie. De là l’unité religieuse et esthétique à la fois des oraisons funèbres: de cette idée centrale la lumière se distribue à toutes les idées, les enveloppe et les lie […] Mais ce qui domine et enveloppe l’instruction et la biographie, la morale et l’histoire, dans ces oraisons funèbres, c’est l’émotion personnelle de l’orateur. Aussi les plus belles sont-elles celles où il parle des gens qu’il a connus et aimés, de Madame ou du prince de Condé. Sa sympathie, son admiration, sa douleur se répandent largement39 » Publication

Premières éditions

Bossuet ne publie lui-même que six de ses oraisons funèbres, les dernières, celles de grands personnages. Après des éditions ponctuelles, il les réunit toutes les six en 1689 sous le titre

Recueil d'oraisons funèbres composées par messire Jacques-Bénigne Bossuet, évesque de Meaux, chez Mabre-Cramoisy

23,36.

Les manuscrits ne sont pas conservés. Mais c'est l'auteur lui-même qui a procédé aux corrections. On considère donc le texte de cette édition comme définitif

40.

En 1762, Claude Lequeux publie à Paris, chez Desaint et Saillant, une édition critique des six dernières oraisons funèbres, intitulée

Recueil des oraisons funèbres23,41.

Éditions récentes

- Bossuet, Œuvres, éd. d'Yvonne Champailler et Bernard Velat, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 197942.

- Bossuet, Oraisons funèbres, éd. présentée, établie et annotée par Jacques Truchet (de), coll. « Folio classique », Paris, Gallimard, 200443.

- Jacques-Bénigne Bossuet, Oraisons funèbres : éloquence sacrée, éd. présentée, établie et annotée par Anne Régent-Susini, coll. « Petits classiques Larousse », Paris, Larousse-Sejer, 200444.